第4講. <自然な生>の終わり

第4講. <自然な生>の終わり

| 近親者の決断 |

ニュージャージーに住むカトリック神父で、バイオエシストのP博士は時折ケネディ研究所に資料を集めに来たり、研究会にも出席したりしていきます。

私がこのP神父に会ったとき、彼はちょうどニュージャージー州での次に述べる裁判で '証言' をしてきたばかりでした。

そこで、その証言内容である '本人の利益にならない延命' をしないことの内容と意味をめぐって、いろいろと話し合う機会がありました。

このケースは、病気が進行し、意識不明に陥り、意思の表明が全くできないという老婦人Cさんについてのものです。Cさんは84歳で脳の機能障害および体の全面的不調にありました。栄養・水分補給のために鼻から胃へとチューブを通していましたが、仮にこれを外せば数日で死亡するのは、ほぼ確実でした。

ニュージャージー州最高裁判所は、このCさんの保護者の申請を認め、Cさんの生命をこれ以上長びかせるのは '悪' であると判決を下しました。その経過は、大要次のごとくです。

ニュージャージーのナーシングホームに入っていたCさんは、1979年から体の不調を訴え、左足の痛みをおぼえて入院、下肢切断手術を勧められたのでしたが、保護者はその手術を拒否しました。しかし、幸いにも手術をしないまま病気は快方に向かいました。

その後、心臓・腎臓に欠陥を生じ、高血圧、糖尿、左足のつま先から腹部に至るまで褥創性潰瘍、頭・首・腕・手・指などはほんの少し動かせる程度で体を動かすことは不可能で、話すこともできない状態でした。

一生涯独身を通し、兄弟は全部死亡し、現在身寄りは保護者となっている姪 (めい) のみです。

日ごろから近代医学に好意を持たなかったCさんが、経鼻栄養補給管を外してほしいと願っていると、この姪は確信していたので、その取り外しを要求しました。しかし、担当医および看護婦はこれに反対していたので、ナーシングホームはこの処置に従わざるを得ない状態にありました。

| 司法の決断 |

この状況をふまえつつ、判事は判決文の最初の部分で次のように述べています。

'生命は私たちにとって最も重要なものです。生命の保護は法の最高の価値でありますし、それはまた、医療の主要な目的でもあります'

さらに、'患者が通常の状態にあり、医療処置を拒否しても生命の保護は国益にかなうので、裁判所は治療を正当化してきました'

次いで、'しかし、こういった治療が正当化される多くの場合は、患者が処置を受けた後、当然回復し、再び活躍できることが期待されているのです' と言っています。

さらに、患者または代理人が治療を拒否できる場合もあり得るとしていますが、この場合は苦痛が激しく、その苦痛を通常の方法によって取り去ることができないケースや、知的機能が全く不能になった場合なのだとしています。

この場合、人命の尊重それ自身については当然のことなのですが、生命を延長するという積極的な医療処置が、人間の生命の質を尊重するという目的、あるいは、その人自身の生命観と人生の目的に必ずしも合致することになるとは限らないことになります。

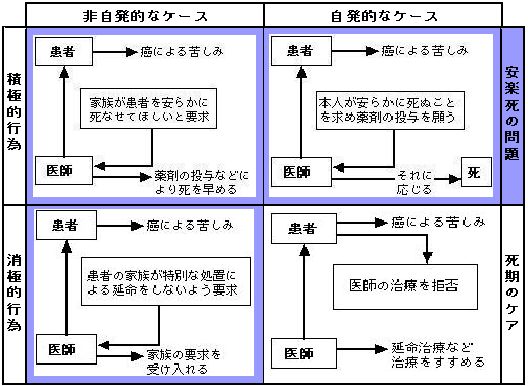

したがって、場合によっては、その生を '自然' にゆだね、'本人または本人の利益を代表する近親者が賛同した上でなら安らかな死につけるように愛による看護を全うするという考えを貫くため、あえて強制的かつ積極的な延命の処置をしないことは許されることになる' としました (図参照)。

| 図 癌の苦痛と死の決断の諸相 |

とはいっても、人間の生命を直接的・積極的に終わらせることは避けなければならないことは当然なことです。

通常の方法により栄養や水分を補給し (経口)、温かく看護を続け、体を清浄し、床ずれを防ぐための処置をするといったことは、あくまで続けていくことが当然のことなのです。

さて、このようにして死期を迎えつつある患者が、経口で栄養分などを自ら摂取できる範囲内での生命の継続ということになりますと、私たちが先にみたように、正宗白鳥が彼の小説の中で述べた彼の父の病床での最後のありさまに近いイメージとなるでしょう。

いついかなる場合においても無条件で延命処置をするという在来の医療の基本的発想自体に、根本から変更が加えられなければならない時代となっていることは事実です。そのための私たちの決断に当たっては、ある程度の選択の余地が、それぞれの人の人生観や価値判断に応じてあり得るのは当然のことなのです。

さらに慎重に配慮しなければいけないのは、ここにも述べたような特定なケースに現れた、ある時点での特定の判断を一般論の形ですべてのケースに当てはまるように提示できない点があり得るということです。

Cさんのケースについての1983年2月2日付けでの判決では、次のように結論が出されています。

'保護者のXさんはC婦人の経鼻栄養補給管を外す法的権利を持っています。ただし、それを外すことについては職業的に、個人的に、また信条の面でも、この処置に反対しない専門家の手によらなければなりません。

さらに、死に至る可能性を持つことになるこの婦人に対し、苦痛を和らげるための適切な処置がなされるよう裁判所は要求します'

このように諸般の事情をふまえての '司法' による判断は、'医療' への '法' の介入なのではなく、人間の尊厳を持った自然な生を終わらせようとする '医療' への '法' の '奉仕' なのです。

| 死はだれの手中に |

以上、Cさんのケースはナーシングホームで起こったのですが、さらに次のケースは '病院' で起こった生と死をめぐっての判断のケースです。しかも、この事件は不幸なことに病院スタッフ同士の見解の相違が極めて激しい対立を引き起こし、結局、訴訟にまで至ったというケースです。

なぜこのようになってしまったかを概括してみましょう。

1981年8月26日、Qさんは南カリフォルニアのK病院で手術後、急に心臓機能障害を起こし、意識不明になってしまったので、担当医師により脳死と推定され、家族の同意を得て医師は看護婦に生命維持装置のスイッチを切ることを命令しました。

しかし、このQさんは脳死が確認されていないということで、看護婦は自己の信条に基づき、それを拒否し、非常勤の医師もその行為を行わず、Qさんは引き続き症状を観察されるべきだという判断が下され、この時点で初めて正式に脳波をとることになりました。

その結果、ほとんど正常に回復する可能性のないことが確認されましたので、3日後の8月29日朝9時に、家族全員がQさんの病室に集まり、生命維持装置のスイッチを切ることに同意しました。

Qさんはその場では死に至らず、担当医がその後、経静脈栄養補給管 (I. V.) を取り外してから6日目に死亡したのでした。

このケースについて、ある看護婦が医師と対立し、医師の決断のプロセスでの法的なミスをロサンゼルス郡保健部に報告しました。

それを受けて、ロサンゼルス地方検察局が医師を殺人罪で起訴するという経過をたどることになったのです。

まず、この看護婦の証言をたどってみましょう。

'この8月29日、朝7時にQさんのベッドに来たとき、確かに "延命装置取り外し中止" のサインがあったのに、数時間後 (前述の医師、家族およびICU担当看護婦が同意の上でスイッチが切られた後。しかし、この看護婦自身はこの事実を知りませんでした

) に来た時には延命装置が取り外されていました。

しかも、患者は呼吸を続けていたので驚き、呼吸しやすいようにミストマシンをつける許可を担当医に求めようとしたところ、不在のため総婦長を経て医務局から許諾をとり、ミストマシンを取り付けました。

ところが、後になって担当医は当日、同病院の別棟に勤務中であったので連絡は可能であったのに、それを怠ったというのです。そして、ミストマシンのないほうが早く死に至るので余計なことをしたというのです。

しかし、たとえ死が確実な場合でも、最後まで患者が苦しまないように看護するのが私たちの使命だと思うのです。'

つまり、看護婦としての職業的責任を自らの良心に基づいて果たした行為に対しての批判は、たとえ医師といえども許されることではないとする考えと、職業的な誇りが、この看護婦をしてこのような行動に走らせたと思われます。

さらに、この看護婦の報告によると、'医師が看護婦の正当と思われる行為を一方的に "命令違反" と非難するのは権威的な医師至上主義の医学教育を受けた医師たちの看護婦に対する侮辱行為' であるというのです。また、'この医師の決定は手続き上、法律専門家の合意を得ることを怠り、合法性を欠いた' と主張しました。

というのは実は8月21日付けで、このK病院では死をめぐる判断は、法律家の了承を受けるべきというメモが出ていましたが、この医師はそれを無視した形になっていたからなのです。

このように、医師の医療行為が法的に正当化されるためには、法律による保証と、特に死の判断をめぐっては裁判所の命令が必要となるケースが多く、これはたとえ患者または患者の家族の同意を得た者であっても、医師および病院の立場の正当化のための必要な手続きとされているのです。

しかし、特別な立法により (例えば1981年現在、米国27州に既に存在する "自然死法" などの規定により)、医療従事者に判断がゆだねられている場合は、必ずしも医師に不利に判断されることになるわけではありません。

元来、これらの立法の趣旨は、医療従事者が訴訟を逸れるためのものでもありました。また医師と対等な立場に立つ職業専門家としての看護婦は、通常、医師の指示に基づいて医療行為を行うことが求められていますが、それは看護婦自身が自らの職業的知識と判断を放棄することを意味してはいないのです。

仮に医師の指示であっても、自ら行った行為の責任は当然負わなければなりませんし、正当な理由のない医療処置に対し、正当な事由をあげて直接・間接に拒否する権利があることは、当然のことなのです。

したがって、看護婦は自ら正確に看護のプロセス、医師の指示、看護の状況などについて自らの記録と資料を確保しておく必要がありますし、これは職業専門家としての当然の責任であり、義務なのです。

今回は "自然な生の終わり" をめぐっての患者・家族・医師・看護婦それぞれの観点を、バイオエシックスの視座から検討を加えました。もちろん、我が国とはいろいろな点で事情が異なりますが、基本的に重要な次の2点は明らかです。

第1には、医療が一般公共の検証に耐え得るものとならなければならないということ。

第2に、医療従事者と患者との関係は、公共的様相をおびればおびるほど、真の意味の信頼関係に基礎づけられなければならないということです。

(つづく)

please send your E-mail to

please send your E-mail to